前回の記事からの続きになります。

今回は、画面上に表示させる「print関数」と、画面上から入力してもらう「input関数」について紹介していきます。

「print関数」については、前回までの記事でも何回も登場しているため、「何だろ?」と思いながら付いてきてくれていた人もいると思います。

この記事をご覧になることで、そんな「print関数」と「input関数」について知ることができます。

また、最後には「print関数」と「input関数」を組み合わせたプログラムを組んでいきますので、是非ご覧になっていってください。

そもそも関数とは?

今回紹介する「print関数」や「input関数」は、「関数」と呼ばれるものの一種です。

「関数」はプログラムの処理を行う部品のようなものであり、元々用意されているものから、自分で作成して使用するものがあります。

また、「関数」を呼び出すことを「関数呼び出し」と言い、今回紹介する関数は「print(実引数)」と「input()」で呼び出しています。

print関数とは?

これまでの記事を参考に勉強されてきた人は、これまで知らず知らずのうちに使用してきたことにお気づきでしょうか?

ここでは、そんな「print関数」について紹介していきます。

画面上に表示させるためのプログラム!

「print関数」は、画面上に表示させるためのプログラムです。

「print関数」を呼び出す時は「print(実引数)」で呼び出します。

「実引数」とは、関数を呼び出す時の補助的な役割をしており、「数値」や「文字列」などを代入している「変数」を用いることが多いです。

また、「print()」だけでも呼び出すことが可能であり、改行のように扱うことができますが、一般的に良いものとされていません。

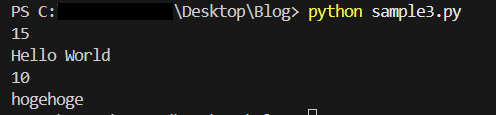

実際に表示させてみよう!

これまでの記事でも散々表示させてきましたが、意味を理解したうえで、もう一度表示させてみましょう!

①「VS Code」を起動し、新規作成でファイルを作成します。

②下記のコードを入力します。

# 直に値を引数にして表示

print(15)

print("Hello World")

# 変数を引数にして表示

a = 2

b = 5

c = 2 * 5

print(c)

d = "hoge"

e = "hoge"

f = d + e

print(f)③コマンドプロンプトを起動し、下記のコマンドを入力します。

python ファイル名.py④下記画像のように表示されていればOKです。

input関数とは?

表示させるプログラムがあるということは、入力させるプログラムもあるはずと思った人もいるのではないのでしょうか。

まさに、その通り!

ここでは入力するための「input関数」について紹介していきます。

ユーザーに文字を入力してもらうためのプログラム!

「print関数」に比べて出番は減るものの、知っておいて損のない知識になります。

「input関数」は、何でも入力することが可能になっていますので要注意な関数の一つでもあります。

入力に制限を付け加えることができますが、適宜必要となる制限が異なりますので「input関数」を使用する時に、検索する方がいいです。

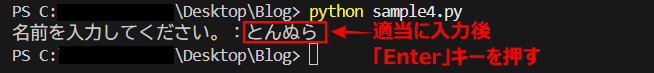

実際に入力してみよう!

①「VS Code」を開き、新規作成でファイルを作成します。

②下記のコードを書き、上書き保存してください。

input("名前を入力してください。:")③コマンドプロンプトを開き、下記コマンドを入力します。

python ファイル名.py⑤適当に名前などを入力し、「Enter」キーを押します。

④下記画像のような感じになればOKです。

現在は入力部分のコードしか書いていないため「Enter」キーを押した後何も起きていませんが、実際は入力できていますので、安心してください。

実際にプログラムを書いてみよう!

ここからは、実際に書いてみましょう!

実際に書いて確かめてみよう!

①先ほどの「input」で使用したファイルを開きます。

※作成していなかった人は、新規作成でファイルを作成してください。1行分だけですので大差はありません。

②下記のコードを書いて、上書き保存してください。

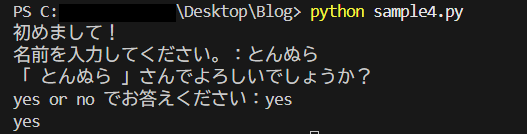

print("初めまして!") # 直に文字列を引数として使用

a = input("名前を入力してください。:") # 入力された文字列を変数「a」に代入

print("「", a, "」さんでよろしいでしょうか?") # 直に文字列と変数「a」を使用

b = input("yes or no でお答えください:") # 入力された文字列を変数「b」に代入

print(b) # 変数「b」のみを引数として使用③コマンドプロンプトを起動し、下記のコマンドを入力してください。

python ファイル名.py④下記画像のように表示されていればOKです。

因みに、「yes」や「no」以外でも答えることが可能です。

これが、「input関数」を使用する時の注意点になります。

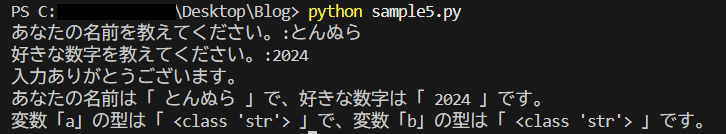

実際に入力された文字や数値の「型」を調べてみよう!

ついでですので、入力された文字や数値の「型」を調べてみましょう。

①新規作成でファイルを作成してください。

②下記のコードを書いて、上書き保存してください。

a = input("あなたの名前を教えてください。:")

b = input("好きな数字を教えてください。:")

print("入力ありがとうございます。")

print("あなたの名前は「", a, "」で、好きな数字は「", b, "」です。")

print("変数「a」の型は「", type(a), "」で、変数「b」の型は「", type(b), "」です。")③コマンドプロンプトを起動し、下記コマンドを入力します。

python ファイル名.py④下記画像のような感じに表示されていればOKです。

コマンドを実行した時に「あれ?」と思いませんでしたか?

前回の記事でも紹介させていただいた通り、「整数値」のみの場合は「int型」のはずです。

しかし、実際に実行した時に表示されているのは「str型」です。

つまり「文字列」として認識されています。

これらから分かることは、入力された「文字列」や「数値」は、一括で「文字列」として扱われるということです。

ですので、入力された「数値」を「数値」として使用したい場合は、適した「型」に変換する必要があります。

参考書籍

今回の記事を作成するにあたり参考にさせていただいた書籍を紹介させていただきます。

・新・明解 Python入門 著:柴田 望洋

まとめ

今回は、「print関数」と「input関数」について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

一言で「表示する」や「入力する」と言っても、様々な表示の仕方や入力された文字の扱われ方を知れたと思います。

「print関数」については、プログラムを組んでいるときに発生したエラー箇所を知る手掛かりにすることもできます。

ですので、今回紹介した関数は、プログラミングをしていくうえでは避けて通れないものだと思いますので、覚えていて損はないです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4137555f.654c3d7d.41375560.7cb44b0e/?me_id=1213310&item_id=20998600&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7837%2F9784815617837_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)