前回の記事からの続きです。

「演算子なんて知ってるよ!」という人も、プログラムの世界では表現の仕方が異なっていることは知らないのではないのでしょうか?

また、プログラムの世界特有の「型」という考え方についても「何それ?美味しいの?」という人もいると思います。

そこで、今回はプログラムを組んでいくうえで必須となる知識の「演算子と型」について紹介していきます。

この記事をご覧になることで、「演算子と型」について知ることができますので、是非ご覧になっていってください。

演算子とは?

演算子について紹介していきます。

「そんなもの言われなくても知ってるよ!」という人も、プログラムの世界では表現の仕方が異なっていたりすることもあるため、要確認です。

演算をする時に使用する記号のようなもの

演算子とは、演算をする時に使用される「+」や「-」のような記号のことを指しています。

「5 + 2」のように、演算に使用される「5」や「2」の数字のことを「オペランド」と言います。

プログラムで使用される演算子を紹介していきます。

| x + y (加算演算子) | 「x」に「y」の値を加算する (足し算) |

| x – y (減算演算子) | 「x」から「y」の値を減算する (引き算) |

| x * y (乗算演算子) | 「x」に「y」の値を乗算する (掛け算) |

| x ** y (べき乗算演算子) | 「x」に「y」乗する (べき乗) |

| x / y (除算演算子) | 「x」から「y」の値を除算する (割り算) |

| x // y (切り捨て除算演算子) | 「x」から「y」の値を除算する (整数値のみ生成する割り算) |

| x % y (剰余演算子) | 「x」から「y」の値を除算する (余りのみを生成する割り算) |

どうでしょうか?掛け算や割り算は現実で使用されていない演算子を使用しているため、馴染みない感じがする人もいると思いますが、慣れていきましょう。

実際に使用した時の例は後程紹介させていただきます。

プログラムの「=」は演算子ではない!

プログラム初心者には最初のハードルとなるであろう「= (イコール)」について、紹介していきます。

前回の記事をご覧になっているときに、「あれ?」と思った人もいるのではないでしょうか?

前回の記事で実際に入力していただいたコードが下記になります。

a = "Hello"

b = "World"

c = a + b

print(c)上記コードを見ていただけると分かると思いますが、「=」はプログラムの世界では現実のような使われ方はしていません。

プログラムの世界では「=」は「代入」として使用されており、左右の式の「比較」をするために使用されることは無いです。

イメージとしては「a」という名前の書かれた箱に、「Hello」という文字列を入れている感じです。

また、左右の式を比較する時は「==」と表現されることが多いです。

型とは?

型について説明していきます。

数値や文字列等を判別するためのもの

a = "Hello"上記のようなコードを書いたとき、「a」に「Hello」を代入しています。

また、この時の「a」は「変数」と呼ばれるものです。

この「変数」には、「型」という考え方が存在し、この「型」によりコンピューター側が「数値」なのか「文字列」なのか等を判断しています。

「Python」の場合は、代入する時に「型」を宣言せずとも勝手に判断してくれますが、他の言語では宣言しなければならないので要注意です。

一般的によく使用されている「型」を紹介していきます。

| String型 (str型) | 文字列として扱われるもの |

| int型 | 整数値のみの場合に使用される |

| float型 | 小数点を含む数値を扱う場合に使用される |

| bool型 | 真偽の2択の場合に使用される |

| list型 | リストを作成する際に使用される |

| tuple型 | 一度作成すると二度と変更できないリストのようなもの |

| dictionary型 | リストにIDのような目印を付けたようなもの |

上記以外にも様々な「型」が存在していますが、今は「String型」と「int型」だけ覚えておけばOKです。

Pythonでの注意点!

Pythonで「型」を扱う際の注意点として、勝手に「型」の判断をしてくれているということが挙げられます。

勝手に判断してくれているということは、現在の「変数」が「何型でどういったものか分からない」ということにも繋がります。

ですので残念なことに、勝手に判断してくれるからといって「型」の意味を知らなくていいということにはなりません。

どういうことかというと、プログラムを組んでいくうえで、同じ変数に代入した時に「型」ごと上書きされるからです。

また、数値などの計算を行った後、画面上に表示させるために、数値を文字列に変換する作業などがよく発生します。

こういった時のためにも、常に使用している「変数」の「型」の意味などを覚えておくと、作業が楽になります。

実際に入力しながら確認してみよう!

ここからは実際にコードを入力して、「演算子」と「型」について確認してみましょう。

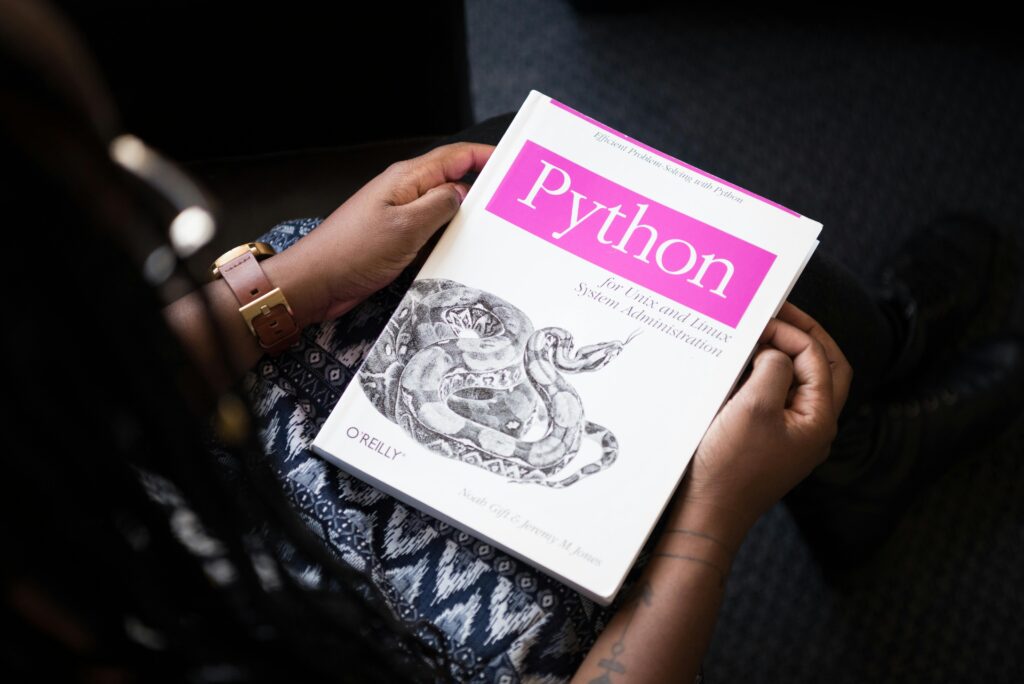

演算子を使用した計算をしてみよう!

①前の記事で作成したフォルダ内で、右クリックし「Code で開く」をクリックし開いてください。

②ファイルを新規作成し下記のコードを入力してください。※ファイル名に日本語は使用しないでください。

いきなり長いコードになっていますが、頑張って入力してください。

a = 5

b = 2

# 足し算

c = a + b

print("足し算")

print(c)

# 引き算

c = a - b

print("引き算")

print(c)

# 掛け算

c = a * b

print("掛け算")

print(c)

# べき乗

c = a ** b

print("べき乗")

print(c)

# 割り算

c = a / b

print("割り算")

print(c)

# 整数値のみ生成する割り算

c = a // b

print("整数値のみ生成する割り算")

print(c)

# 余りのみを生成する割り算

c = a % b

print("余りのみ生成する割り算")

print(c)③「VS Code」のメニュー「表示」から「ターミナル」をクリックして開きます。

※「VS Code」を開いたときに、既に開いている場合、この手順は不要です。

③ターミナルに下記コマンドを入力し、実行してください。

Python ファイル名.py④下記画像のような結果が返ってくればOKです。

入力した文字の「型」を確認してみよう!

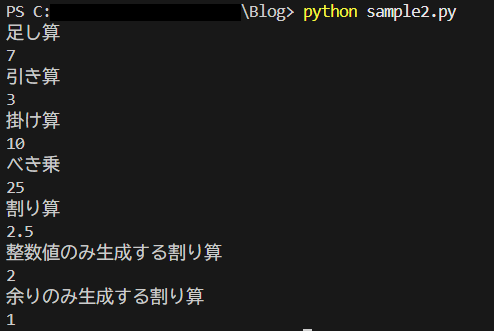

①「VS Code」の画面エクスプローラー画面から、前回の記事で作成したファイルを開きます。

※ファイルを作成していない場合は、新規作成してください。

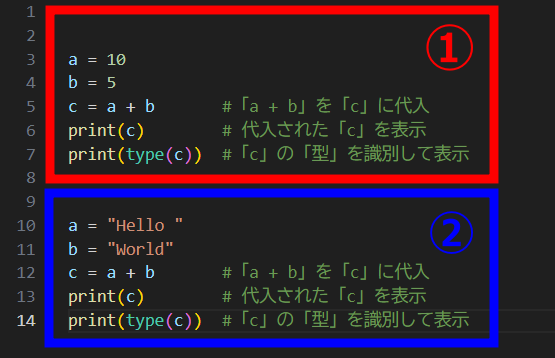

②下記コードになるように付け加えます。

※type関数を使用することで、「変数」の「型」を識別することができます。

a = 10

b = 5

c = a + b #「a + b」を「c」に代入

print(c) # 代入された「c」を表示

print(type(c)) #「c」の「型」を識別して表示

a = "Hello "

b = "World"

c = a + b #「a + b」を「c」に代入

print(c) # 代入された「c」を表示

print(type(c)) #「c」の「型」を識別して表示③ターミナル画面に移動し、下記コマンドを入力します。

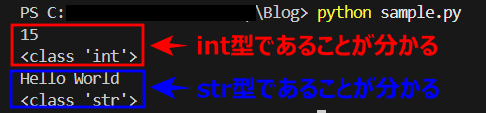

Python ファイル名.py④下記画像のように表示されていればOKです。

上記の結果から、変数「c」は下記画像①の時は「15」の「整数値」が代入されており「int型」であることが分かります。

その後、変数「c」は下記画像②の時に「Hello World」の「文字列」が代入され「String型 (str型)」に上書きされていることが分かります。

このように、「Python」では「型」指定を行わずとも、勝手に識別されていることが分かりました。

参考書籍

今回の記事を作成するにあたり参考にさせていただいた書籍を紹介させていただきます。

・新・明解 Python入門 著:柴田 望洋

まとめ

今回は、プログラムを組んでいくうえで必須となる知識「演算子と型」について紹介してきました。

今回紹介させていただいた「演算子と型」を全て覚える必要性はありません。

ですが、現実で使用されている表現とは異なっていることや、どういった意味合いなのかは覚えておいた方が後々楽になると思います。

特に、「Python」では「型」の宣言を行わずとも「変数」に「代入」できることから要注意です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4137555f.654c3d7d.41375560.7cb44b0e/?me_id=1213310&item_id=20998600&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7837%2F9784815617837_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)